先日、在宅医療介護連携の会議に参加しました。

その中でSNSを活用した連携について検討を行うことになりました。

簡単ですがまとめてみました。

既存運用(紙や電話)を尊重した上で、コミュニケーションとしてのSNSを考えていきます。

SNSについて

SNSは、大きく分けて2つあります。

-

他社SNS提供サービス利用

-

自社SNS利用

1においては、既に様々なSNSサービスがあります。

無料・有料に限らわずに、これらのSNSを利用することで運用することができますが、基本的に管理は他社に依存することになります。よって、急にサービスが終了したり、やりとり等の内容情報のセキュリティについても昨今の情報漏えい問題から聊か不安になることも考えられると思います。これらのことから信頼できるSNSサービスを選択する必要があります。

2においては、SNSサービスを商品として販売しているのでそれらを自社に構築してしまう方法となります。

無料というわけではありませんが、すべての管理は自社にて行うことが可能です。また1の様に急にサービスが終了することもなく、やり取りした情報の管理を行うこともできます。

あとはサービスそのものの見やすさや使いやすさとなりますが、これはデモをするなり説明を聞くなりしユーザーに合ったものを選択することとなります。

SNSと情報共有システムとの接続

SNSを通じて情報交換することにより対応できるものはそれで完結します。

しかし、医療や介護の情報でSNSでは保持していないこれまでの経歴や様々な数値データ等は情報共有システムなどと連携して参照する必要がでてくるのは間違いないと思います。

そこで、SNSと情報共有システムとの接続について少し考えてみます。

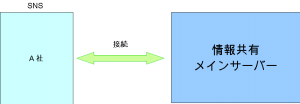

他社SNSと情報共有システムとの接続(1社限定)

専用の接続を行うだけで連携可能

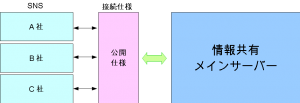

他社SNSと情報共有システムとの接続(数社)

地域で様々なSNSを使用している場合、仕様を統一した接続を求めることになります。

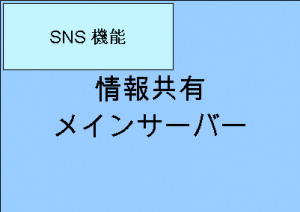

自社SNSとしてサービス提供

自社のサーバーにSNS機能を構築し運用します。

以上、SNSの考え方について簡単にまとめてみました。

地域性やニーズ応じて、SNSの上手な使い方を考えるためのものとして活用していただければ幸いです。

コメント